最近の売れ筋商品

-

ファンシービロ「シールバイキング(2枚1組)」

300円(税込330円)

ファンシービロ「シールバイキング(2枚1組)」

300円(税込330円)

-

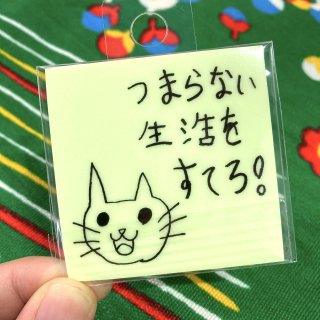

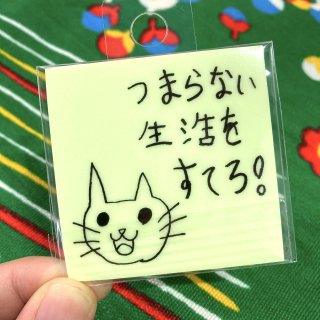

さよふしぎたんていしゃ「つまらない生活をすてろ!ホログラムステッカー」(ADAMay Publishing)

200円(税込220円)

さよふしぎたんていしゃ「つまらない生活をすてろ!ホログラムステッカー」(ADAMay Publishing)

200円(税込220円)

-

ぱる「昭和レトロガラスしおり」

454円(税込499円)

ぱる「昭和レトロガラスしおり」

454円(税込499円)

-

Towers「地下街への招待 B1(特集:金沢都ホテル地下街)」

728円(税込801円)

Towers「地下街への招待 B1(特集:金沢都ホテル地下街)」

728円(税込801円)

-

【2024リニューアル】シカクオリジナルエコバッグ

345円(税込380円)

【2024リニューアル】シカクオリジナルエコバッグ

345円(税込380円)

-

Towers「ポートピア花壇捜索隊 No.1」

737円(税込811円)

Towers「ポートピア花壇捜索隊 No.1」

737円(税込811円)

-

鉄窓花書房「澳門店面〜マカオの店構え〜 」

1,300円(税込1,430円)

鉄窓花書房「澳門店面〜マカオの店構え〜 」

1,300円(税込1,430円)

-

たけしげみゆき「シカク運営振り返り記 シカクはこうしてこうなった(1)」

900円(税込990円)

たけしげみゆき「シカク運営振り返り記 シカクはこうしてこうなった(1)」

900円(税込990円)

-

Eidantoei「太子楼五體字類」

500円(税込550円)

Eidantoei「太子楼五體字類」

500円(税込550円)

-

綜合果汁「ミックスジュースファンブック」

350円(税込385円)

綜合果汁「ミックスジュースファンブック」

350円(税込385円)

もっと見る

-

ファンシービロ「シールバイキング(2枚1組)」

300円(税込330円)

ファンシービロ「シールバイキング(2枚1組)」

300円(税込330円)

-

さよふしぎたんていしゃ「つまらない生活をすてろ!ホログラムステッカー」(ADAMay Publishing)

200円(税込220円)

さよふしぎたんていしゃ「つまらない生活をすてろ!ホログラムステッカー」(ADAMay Publishing)

200円(税込220円)

-

ぱる「昭和レトロガラスしおり」

454円(税込499円)

ぱる「昭和レトロガラスしおり」

454円(税込499円)

-

Towers「地下街への招待 B1(特集:金沢都ホテル地下街)」

728円(税込801円)

Towers「地下街への招待 B1(特集:金沢都ホテル地下街)」

728円(税込801円)

-

【2024リニューアル】シカクオリジナルエコバッグ

345円(税込380円)

【2024リニューアル】シカクオリジナルエコバッグ

345円(税込380円)

-

Towers「ポートピア花壇捜索隊 No.1」

737円(税込811円)

Towers「ポートピア花壇捜索隊 No.1」

737円(税込811円)

-

鉄窓花書房「澳門店面〜マカオの店構え〜 」

1,300円(税込1,430円)

鉄窓花書房「澳門店面〜マカオの店構え〜 」

1,300円(税込1,430円)

-

たけしげみゆき「シカク運営振り返り記 シカクはこうしてこうなった(1)」

900円(税込990円)

たけしげみゆき「シカク運営振り返り記 シカクはこうしてこうなった(1)」

900円(税込990円)

-

Eidantoei「太子楼五體字類」

500円(税込550円)

Eidantoei「太子楼五體字類」

500円(税込550円)

-

綜合果汁「ミックスジュースファンブック」

350円(税込385円)

綜合果汁「ミックスジュースファンブック」

350円(税込385円)

おすすめ商品

-

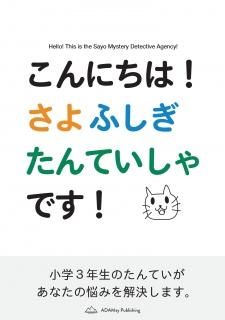

ADAMay publishing「こんにちは!さよふしぎたんていしゃです!」

700円(税込770円)

ADAMay publishing「こんにちは!さよふしぎたんていしゃです!」

700円(税込770円)

-

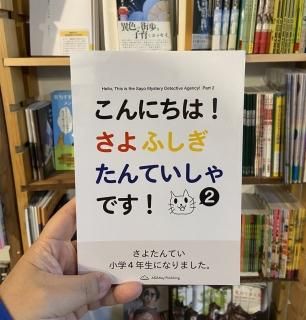

ADAMay publishing「こんにちは!さよふしぎたんていしゃです!2」

700円(税込770円)

ADAMay publishing「こんにちは!さよふしぎたんていしゃです!2」

700円(税込770円)

-

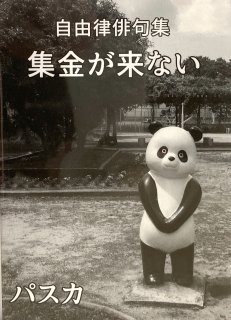

パスカ「自由律俳句集 集金が来ない」

500円(税込550円)

パスカ「自由律俳句集 集金が来ない」

500円(税込550円)

-

さよふしぎたんていしゃ「つまらない生活をすてろ!ホログラムステッカー」(ADAMay Publishing)

200円(税込220円)

さよふしぎたんていしゃ「つまらない生活をすてろ!ホログラムステッカー」(ADAMay Publishing)

200円(税込220円)

-

さよふしぎたんていしゃ「つまらない生活をすてろ!蓄光ステッカー」(ADAMay Publishing)

200円(税込220円)

さよふしぎたんていしゃ「つまらない生活をすてろ!蓄光ステッカー」(ADAMay Publishing)

200円(税込220円)

-

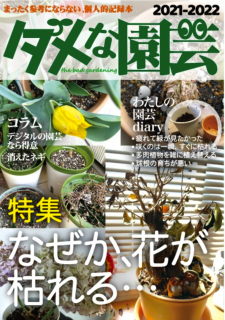

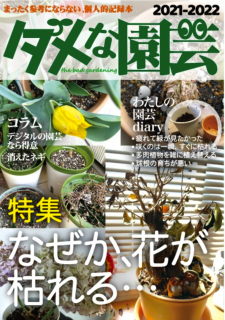

さくらいみか「ダメな園芸」

715円(税込787円)

さくらいみか「ダメな園芸」

715円(税込787円)

-

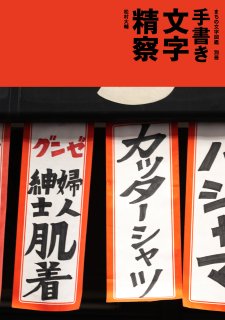

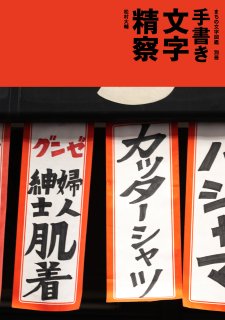

松村大輔「まちの文字図鑑別冊 手書き文字精察」

1,100円(税込1,210円)

松村大輔「まちの文字図鑑別冊 手書き文字精察」

1,100円(税込1,210円)

-

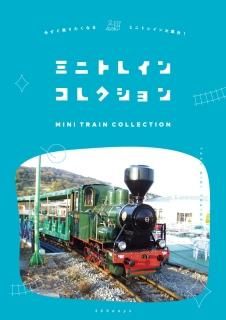

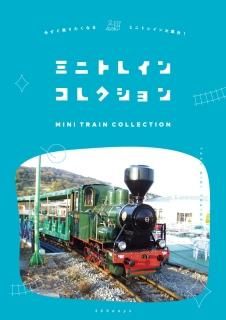

369days「ミニトレインコレクション」

1,000円(税込1,100円)

369days「ミニトレインコレクション」

1,000円(税込1,100円)

-

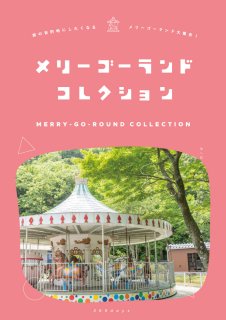

369days「メリーゴーランドコレクション」

1,000円(税込1,100円)

369days「メリーゴーランドコレクション」

1,000円(税込1,100円)

-

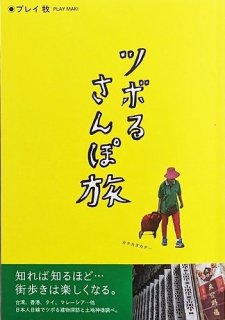

プレイ牧「ツボるさんぽ旅」

1,500円(税込1,650円)

プレイ牧「ツボるさんぽ旅」

1,500円(税込1,650円)

-

希少なあかべこ「赤い標識 カードコレクション【赤のパック】」

273円(税込300円)

希少なあかべこ「赤い標識 カードコレクション【赤のパック】」

273円(税込300円)

-

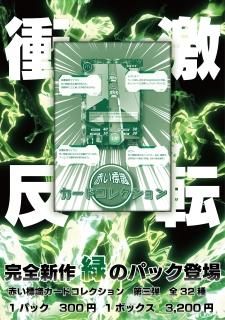

希少なあかべこ「赤い標識 カードコレクション【緑のパック】」

273円(税込300円)

希少なあかべこ「赤い標識 カードコレクション【緑のパック】」

273円(税込300円)

-

小指「宇宙人の部屋」(POCKET ROADSIDERS 01)

1,500円(税込1,650円)

小指「宇宙人の部屋」(POCKET ROADSIDERS 01)

1,500円(税込1,650円)

-

はしゃ「中古マンションではしゃぐ。売却編」

600円(税込660円)

はしゃ「中古マンションではしゃぐ。売却編」

600円(税込660円)

-

さよふしぎたんていしゃ「つまらない生活をすてろ!夢カワステッカー」(ADAMay Publishing)

200円(税込220円)

さよふしぎたんていしゃ「つまらない生活をすてろ!夢カワステッカー」(ADAMay Publishing)

200円(税込220円)

-

拓也「頭痛日記」

500円(税込550円)

拓也「頭痛日記」

500円(税込550円)

-

トモモ舎「もようがえとかしませんか?」

1,000円(税込1,100円)

トモモ舎「もようがえとかしませんか?」

1,000円(税込1,100円)

-

プレイ牧「ツボるさんぽ旅 香港マカオ編」

1,200円(税込1,320円)

プレイ牧「ツボるさんぽ旅 香港マカオ編」

1,200円(税込1,320円)

-

浅井音楽、つくみず「しゅうまつのやわらかな、」

1,800円(税込1,980円)

浅井音楽、つくみず「しゅうまつのやわらかな、」

1,800円(税込1,980円)

-

水色残酷事件「美味しんぼエッセイアンソロジー Dang Dang 奇になる」

700円(税込770円)

水色残酷事件「美味しんぼエッセイアンソロジー Dang Dang 奇になる」

700円(税込770円)

-

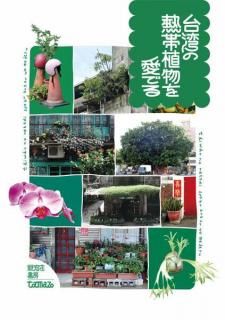

鉄窓花書房「台湾の熱帯植物を愛でる」

1,300円(税込1,430円)

鉄窓花書房「台湾の熱帯植物を愛でる」

1,300円(税込1,430円)

-

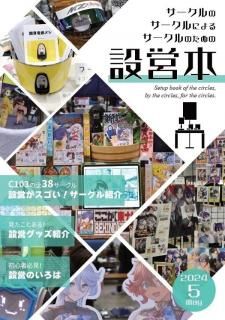

大塚モータース やっさん「サークルのサークルによるサークルのための設営本」

1,400円(税込1,540円)

大塚モータース やっさん「サークルのサークルによるサークルのための設営本」

1,400円(税込1,540円)

-

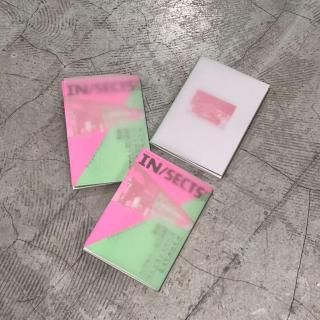

松村貴樹「インドネシアのアートブックフェアPPPに行ってきたよ日記」(IN/SECTS)

1,350円(税込1,485円)

松村貴樹「インドネシアのアートブックフェアPPPに行ってきたよ日記」(IN/SECTS)

1,350円(税込1,485円)

-

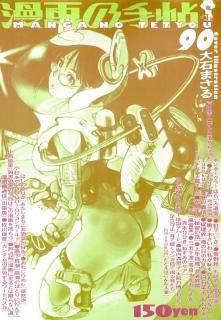

「漫画の手帖 90号」

136円(税込150円)

「漫画の手帖 90号」

136円(税込150円)

-

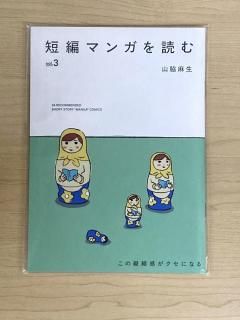

山脇麻生「短編マンガを読む vol.3」

600円(税込660円)

山脇麻生「短編マンガを読む vol.3」

600円(税込660円)

-

水色残酷事件「美味しんぼエッセイアンソロジー 恋愛編 ZigZagに恋して!」

700円(税込770円)

水色残酷事件「美味しんぼエッセイアンソロジー 恋愛編 ZigZagに恋して!」

700円(税込770円)

-

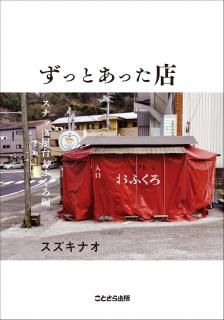

スズキナオ「ずっとあった店 スナック屋台おふくろ編」(ことさら出版)

1,200円(税込1,320円)

スズキナオ「ずっとあった店 スナック屋台おふくろ編」(ことさら出版)

1,200円(税込1,320円)

-

赤夏「旅まんが韓国ソウル」

990円(税込1,089円)

赤夏「旅まんが韓国ソウル」

990円(税込1,089円)

-

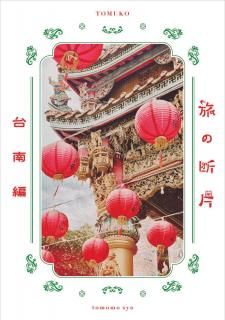

トモモ舎「旅の断片 台南編」

900円(税込990円)

トモモ舎「旅の断片 台南編」

900円(税込990円)

-

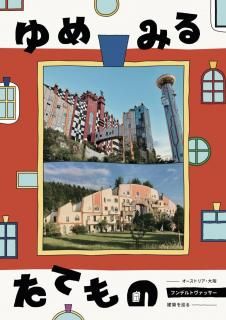

トモモ舎「ゆめみるたてもの オーストリア・大阪 フンデルトヴァッサー建築を巡る」

1,100円(税込1,210円)

トモモ舎「ゆめみるたてもの オーストリア・大阪 フンデルトヴァッサー建築を巡る」

1,100円(税込1,210円)

-

スペースぱせか「ミッドナイトサラダクラブ」

1,500円(税込1,650円)

スペースぱせか「ミッドナイトサラダクラブ」

1,500円(税込1,650円)

-

あおたな書房「農キャラパラダイス きのこ編」

545円(税込600円)

あおたな書房「農キャラパラダイス きのこ編」

545円(税込600円)

-

魚須えり個「信用できる蟹」

400円(税込440円)

魚須えり個「信用できる蟹」

400円(税込440円)

-

魚須えり個「人工クラゲは笑わない」

700円(税込770円)

魚須えり個「人工クラゲは笑わない」

700円(税込770円)

-

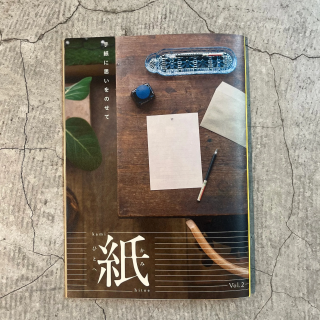

IN/SECTS編集部 Y「紙ひとえ vol.2」

909円(税込1,000円)

IN/SECTS編集部 Y「紙ひとえ vol.2」

909円(税込1,000円)

-

福永杏「外食は生きがい」(IN/SECTS)

1,000円(税込1,100円)

福永杏「外食は生きがい」(IN/SECTS)

1,000円(税込1,100円)

-

複業ZINE(タバブックス)

1,000円(税込1,100円)

複業ZINE(タバブックス)

1,000円(税込1,100円)

-

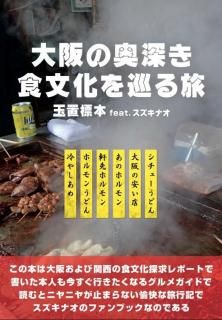

玉置標本「大阪の奥深き食文化を巡る旅 feat. スズキナオ」

1,500円(税込1,650円)

玉置標本「大阪の奥深き食文化を巡る旅 feat. スズキナオ」

1,500円(税込1,650円)

-

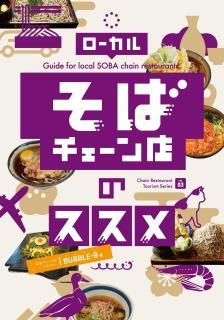

BUBBLE-B「ローカルそばチェーン店のススメ」

2,000円(税込2,200円)

BUBBLE-B「ローカルそばチェーン店のススメ」

2,000円(税込2,200円)

-

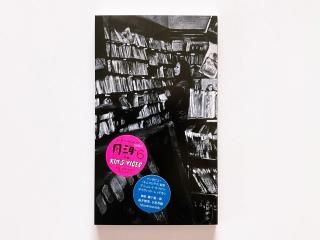

雑誌「南海」第6号 特集:映画と、わたしの心が還る場所――『キムズビデオ』とVHSのゆくえ

1,364円(税込1,500円)

雑誌「南海」第6号 特集:映画と、わたしの心が還る場所――『キムズビデオ』とVHSのゆくえ

1,364円(税込1,500円)

-

たけしげみゆき「シカク運営振り返り記 シカクはこうしてこうなった(5)」【完結】

900円(税込990円)

たけしげみゆき「シカク運営振り返り記 シカクはこうしてこうなった(5)」【完結】

900円(税込990円)

-

【全巻セット】たけしげみゆき「シカク運営振り返り記 シカクはこうしてこうなった」(1〜5)

4,000円(税込4,400円)

【全巻セット】たけしげみゆき「シカク運営振り返り記 シカクはこうしてこうなった」(1〜5)

4,000円(税込4,400円)

-

チーム4.5畳「団地ブック8号」

1,000円(税込1,100円)

チーム4.5畳「団地ブック8号」

1,000円(税込1,100円)

-

そうさめものミキさん「コンピューターゲームのパチモノグッズコレクション4」

909円(税込1,000円)

そうさめものミキさん「コンピューターゲームのパチモノグッズコレクション4」

909円(税込1,000円)

-

そうさめものミキさん「コンピューターゲーム【いがい】のパチモノグッズコレクション2」

727円(税込800円)

そうさめものミキさん「コンピューターゲーム【いがい】のパチモノグッズコレクション2」

727円(税込800円)

-

谷じゃこ、なべとびすこ「わりかしワンダーランド03」

900円(税込990円)

谷じゃこ、なべとびすこ「わりかしワンダーランド03」

900円(税込990円)

-

谷じゃこ「鯖しかみえない」

700円(税込770円)

谷じゃこ「鯖しかみえない」

700円(税込770円)

-

小川てつオ「ホームレス文化」

2,400円(税込2,640円)

小川てつオ「ホームレス文化」

2,400円(税込2,640円)

-

原田専門家「ハラセンしか描かん」

1,000円(税込1,100円)

原田専門家「ハラセンしか描かん」

1,000円(税込1,100円)

-

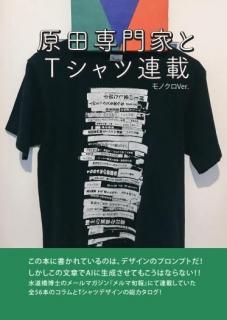

原田専門家「原田専門家とTシャツ連載」

2,000円(税込2,200円)

原田専門家「原田専門家とTシャツ連載」

2,000円(税込2,200円)

-

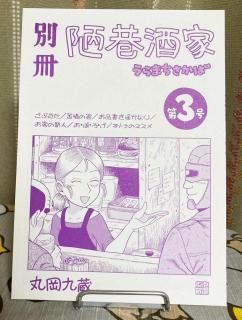

丸岡九蔵「別冊 陋巷酒家(うらまちさかば)3」

400円(税込440円)

丸岡九蔵「別冊 陋巷酒家(うらまちさかば)3」

400円(税込440円)

-

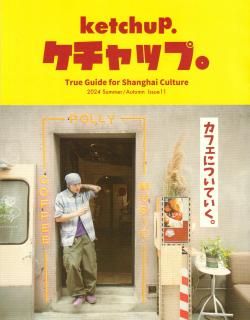

上海発カルチャーマガジン「ketchup.Issue11 特集:カフェについていく。」

800円(税込880円)

上海発カルチャーマガジン「ketchup.Issue11 特集:カフェについていく。」

800円(税込880円)

-

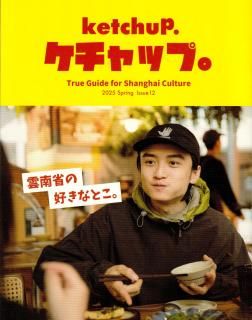

上海発カルチャーマガジン「ketchup.Issue12 特集:雲南省の好きなとこ。」

800円(税込880円)

上海発カルチャーマガジン「ketchup.Issue12 特集:雲南省の好きなとこ。」

800円(税込880円)

-

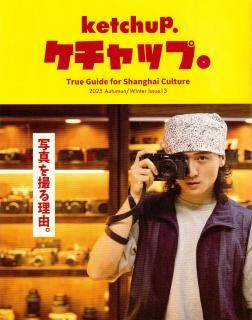

上海発カルチャーマガジン「ketchup.Issue13 特集:写真を撮る理由。」

800円(税込880円)

上海発カルチャーマガジン「ketchup.Issue13 特集:写真を撮る理由。」

800円(税込880円)

-

書肆イロブン きだてたく「至高のイロモノ文具1 ロボット変形ペンとか猫アナル鉛筆削りとか編」

1,000円(税込1,100円)

書肆イロブン きだてたく「至高のイロモノ文具1 ロボット変形ペンとか猫アナル鉛筆削りとか編」

1,000円(税込1,100円)

-

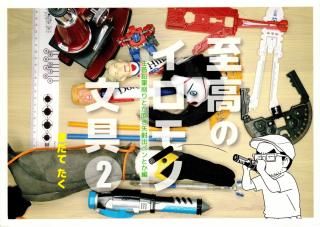

書肆イロブン きだてたく「至高のイロモノ文具2 生首鉛筆削りとか吹き矢射出ペンとか編」

1,000円(税込1,100円)

書肆イロブン きだてたく「至高のイロモノ文具2 生首鉛筆削りとか吹き矢射出ペンとか編」

1,000円(税込1,100円)

-

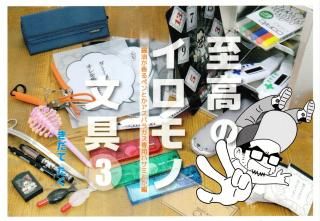

書肆イロブン きだてたく「至高のイロモノ文具3 醤油が香るペンとかアスパラガス専用ハサミとか編」

1,000円(税込1,100円)

書肆イロブン きだてたく「至高のイロモノ文具3 醤油が香るペンとかアスパラガス専用ハサミとか編」

1,000円(税込1,100円)

-

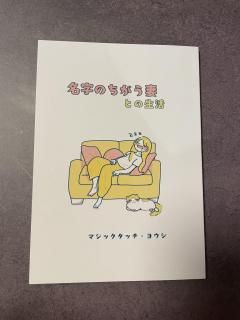

マジックタッチ・ヨウジ「名字のちがう妻との生活」

454円(税込499円)

マジックタッチ・ヨウジ「名字のちがう妻との生活」

454円(税込499円)

-

太田友子(空星舎)「父の片思い」

1,000円(税込1,100円)

太田友子(空星舎)「父の片思い」

1,000円(税込1,100円)

-

きくち「群青のハイウェイをゆけ」

1,800円(税込1,980円)

きくち「群青のハイウェイをゆけ」

1,800円(税込1,980円)

-

浅子佳英、藤村龍至、本田晃子、上田洋子「未完の万博」

2,000円(税込2,200円)

浅子佳英、藤村龍至、本田晃子、上田洋子「未完の万博」

2,000円(税込2,200円)

-

富川岳「シシになる。」

2,300円(税込2,530円)

富川岳「シシになる。」

2,300円(税込2,530円)

-

シャロン・ジョーンズ、白浦灯「書いたら燃やせ」

1,200円(税込1,320円)

シャロン・ジョーンズ、白浦灯「書いたら燃やせ」

1,200円(税込1,320円)

-

藤原印刷「本が生まれるいちばん側で」

2,100円(税込2,310円)

藤原印刷「本が生まれるいちばん側で」

2,100円(税込2,310円)

-

赤夏「旅まんが香港」

990円(税込1,089円)

赤夏「旅まんが香港」

990円(税込1,089円)

-

小指「奇跡のような平凡な一日(2)」

1,200円(税込1,320円)

小指「奇跡のような平凡な一日(2)」

1,200円(税込1,320円)

-

小指「奇跡のような平凡な一日(3)」

1,100円(税込1,210円)

小指「奇跡のような平凡な一日(3)」

1,100円(税込1,210円)

-

ヒカリビタミン「ヒカリビタミン絵日記まんが」

800円(税込880円)

ヒカリビタミン「ヒカリビタミン絵日記まんが」

800円(税込880円)

-

ヒカリビタミン「タイ旅行レポ漫画〜食べる!巡る!買う!タイ満喫まとめ本〜」

800円(税込880円)

ヒカリビタミン「タイ旅行レポ漫画〜食べる!巡る!買う!タイ満喫まとめ本〜」

800円(税込880円)

-

ヒカリビタミン「コミティアレポ漫画〜サークル参加の楽しさまとめ本〜」

800円(税込880円)

ヒカリビタミン「コミティアレポ漫画〜サークル参加の楽しさまとめ本〜」

800円(税込880円)

-

ヒカリビタミン「肩こり解消ライフハック」

800円(税込880円)

ヒカリビタミン「肩こり解消ライフハック」

800円(税込880円)

-

teke「棚から一掴み 第16号」(KZA2企画)

500円(税込550円)

teke「棚から一掴み 第16号」(KZA2企画)

500円(税込550円)

-

teke「棚から一掴み 第17号」(KZA2企画)

500円(税込550円)

teke「棚から一掴み 第17号」(KZA2企画)

500円(税込550円)

-

鷹野律子(mayumama)「Doors2 チェコ&ハンガリー編」

1,300円(税込1,430円)

鷹野律子(mayumama)「Doors2 チェコ&ハンガリー編」

1,300円(税込1,430円)

-

横山勇一「はぜつぼ」

909円(税込1,000円)

横山勇一「はぜつぼ」

909円(税込1,000円)

-

ノンフィクションペンクラブの会「大阪 不気味な宿」

1,500円(税込1,650円)

ノンフィクションペンクラブの会「大阪 不気味な宿」

1,500円(税込1,650円)

-

BMC・西岡潔「特薦いいビル 千日前味園ビル」

2,200円(税込2,420円)

BMC・西岡潔「特薦いいビル 千日前味園ビル」

2,200円(税込2,420円)

-

ガキ帝国・刈部山本「るーびー あ GoGo!!」

600円(税込660円)

ガキ帝国・刈部山本「るーびー あ GoGo!!」

600円(税込660円)

-

サイトウショウタ「夜の余白をスマホで埋めない」

909円(税込1,000円)

サイトウショウタ「夜の余白をスマホで埋めない」

909円(税込1,000円)

-

石田光「私たちが日本を出る理由」

1,000円(税込1,100円)

石田光「私たちが日本を出る理由」

1,000円(税込1,100円)

-

石田光「海外移住という抵抗 vol.0」

800円(税込880円)

石田光「海外移住という抵抗 vol.0」

800円(税込880円)

-

朝凪空也 かおり 孤伏澤つたゐ「女性表象ジェンダー短歌アンソロジー 透明な濁流」(書肆珂夫賀)

1,600円(税込1,760円)

朝凪空也 かおり 孤伏澤つたゐ「女性表象ジェンダー短歌アンソロジー 透明な濁流」(書肆珂夫賀)

1,600円(税込1,760円)

-

nebulian「nootiner nooze vol.6」

1,300円(税込1,430円)

nebulian「nootiner nooze vol.6」

1,300円(税込1,430円)

-

【特典つき】のい 単行本『犬たちの詩』

1,400円(税込1,540円)

【特典つき】のい 単行本『犬たちの詩』

1,400円(税込1,540円)

-

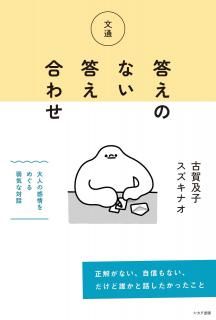

【12/20発売】古賀及子・スズキナオ往復書簡「文通 答えのない答え合わせ」(シカク出版)【特典つき】

1,700円(税込1,870円)

【12/20発売】古賀及子・スズキナオ往復書簡「文通 答えのない答え合わせ」(シカク出版)【特典つき】

1,700円(税込1,870円)

-

【12/20発売】古賀及子・スズキナオ往復書簡「文通 答えのない答え合わせ」(シカク出版)【特典・部数限定サインつき】

1,700円(税込1,870円)

【12/20発売】古賀及子・スズキナオ往復書簡「文通 答えのない答え合わせ」(シカク出版)【特典・部数限定サインつき】

1,700円(税込1,870円)

もっと見る

-

ADAMay publishing「こんにちは!さよふしぎたんていしゃです!」

700円(税込770円)

ADAMay publishing「こんにちは!さよふしぎたんていしゃです!」

700円(税込770円)

-

ADAMay publishing「こんにちは!さよふしぎたんていしゃです!2」

700円(税込770円)

ADAMay publishing「こんにちは!さよふしぎたんていしゃです!2」

700円(税込770円)

-

パスカ「自由律俳句集 集金が来ない」

500円(税込550円)

パスカ「自由律俳句集 集金が来ない」

500円(税込550円)

-

さよふしぎたんていしゃ「つまらない生活をすてろ!ホログラムステッカー」(ADAMay Publishing)

200円(税込220円)

さよふしぎたんていしゃ「つまらない生活をすてろ!ホログラムステッカー」(ADAMay Publishing)

200円(税込220円)

-

さよふしぎたんていしゃ「つまらない生活をすてろ!蓄光ステッカー」(ADAMay Publishing)

200円(税込220円)

さよふしぎたんていしゃ「つまらない生活をすてろ!蓄光ステッカー」(ADAMay Publishing)

200円(税込220円)

-

さくらいみか「ダメな園芸」

715円(税込787円)

さくらいみか「ダメな園芸」

715円(税込787円)

-

松村大輔「まちの文字図鑑別冊 手書き文字精察」

1,100円(税込1,210円)

松村大輔「まちの文字図鑑別冊 手書き文字精察」

1,100円(税込1,210円)

-

369days「ミニトレインコレクション」

1,000円(税込1,100円)

369days「ミニトレインコレクション」

1,000円(税込1,100円)

-

369days「メリーゴーランドコレクション」

1,000円(税込1,100円)

369days「メリーゴーランドコレクション」

1,000円(税込1,100円)

-

プレイ牧「ツボるさんぽ旅」

1,500円(税込1,650円)

プレイ牧「ツボるさんぽ旅」

1,500円(税込1,650円)

返品について

- 返品期限

- 商品到着後7日以内とさせていただきます。

- 返品送料

- お客様都合による返品につきましてはお客様のご負担とさせていただきます。不良品に該当する場合は当方で負担いたします。

- 不良品

- 【汚損・傷みによる返品・交換について】

同人誌という商品の性質上、汚損や痛みによる返品・交換は基本的にお断りすることがほとんどです。

神経質な方は店頭にて状態を確認した上でご購入をお願いします。

ただし落丁、乱丁、読めないほどの破れ・汚損などがあった場合は、到着から3日以内に写真を添付してメールにてご連絡ください。

お客様のご都合による返品・交換は致しかねますのでご了承ください。

★恐れ入りますが弊店では軽微な傷みが理由の返品・交換対応は対象外としております。

理由としましては、以下の2点がございます。

・同人誌という商品の特性上、印刷・在庫保管を各作家さんに一任しており、軽微な傷みをゼロにすることが困難であること。

・仮に軽微な傷みのある商品の入荷を全て断った場合、同人誌は部数が少なく製造単価が高いため、作家さんの大きな負担になってしまうこと。

どちらも一般に流通している書籍にはない、同人誌特有の事情ではありますが

希少な本を1冊でも多く皆様にお届けするため、またほとんどお金にならないどころか赤字のリスクがある中で同人誌を作っている作家さんの負担を少しでも軽くするために、こういった対応を取っております。

★梱包には最新の注意を払っておりますが、

配送中の状況に起因する軽微な破損(角の折れ・表紙のへこみ等)につきましては、交換の対象外とさせていただいております。

状態に強いこだわりがある方や贈り物用途などの場合は、丈夫な資材や手渡しの配送方法をお選びいただくか、店頭にてお買い求めください。

何卒ご理解を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

配送・送料について

- クリックポスト(薄い本用)

-

●全国一律350円です。

●ポストに投函されます。

※厚紙封筒を用いた簡易包装となります。プレゼント包装や過剰な包装は承っておりません。

※ご自宅のポストの形状や詰まり具合によっては、本が曲がって入ってしまう場合がございます。

商品が折れたり曲がったりするのを避けたい方は、送料480円のクリックポスト(箱を使用)をお選びください。 - クリックポスト

-

●全国一律480円です。

●ポストに投函されます。

※クリックポスト用資材を用いた簡易包装となります。プレゼント包装や過剰な包装は承っておりません。 - レターパック

-

●全国一律600円です。

●玄関でのお受け取りになります。

※プレゼント包装や過剰な包装は承っておりません。 - 佐川急便

-

●900円〜1600円(地域により異なります)

●玄関でのお受け取りになります。

※プレゼント包装や過剰な包装は承っておりません。

支払い方法について

- クレジットカード

-

VISA・マスターカード・ダイナースがご利用いただけます。 - コンビニ決済

-

ローソン/セイコーマート/ミニストップ/ファミリーマートの端末でのお支払いです。

※セブンイレブンは対応しておりません。 - PayPay ※事前に残金をご確認ください!

- 銀行振込(バーチャル口座)

- Amazon Pay

- Amazonのアカウントに登録された配送先や支払い方法を利用して決済できます。

営業日について

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | ||||||

| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |

| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |

| 30 |

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |

| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |

| 28 | 29 | 30 | 31 |

店舗のお休みにあわせて、通販のお問い合わせへの返信・発送業務などもお休みしております。また営業日でも、店舗営業の合間に通販作業を行なっていますので対応にお時間がかかる場合がございます。